システム稼働に必要なハードウェアやソフトウェアを自社で保有し、運用するオンプレミス。導入にコストと時間がかかる一方、クラウドよりカスタマイズの自由度が高い等のメリットがあります。 ここではオンプレミスの意味やメリット・デメリット、クラウドとの違い、オンプレミスとクラウドのどちらを採用すべきかを解説しています。

目次

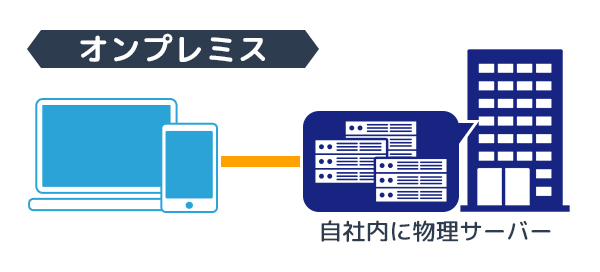

オンプレミスとは

オンプレミスとは、自社が管理する設備内に情報システムを設置し、運用することです。日本では「自社運用」とも呼ばれます。

社内ネットワークの中でハードウェアやソフトウェアを運用するため、外部からのアクセスを制限しやすいのが特長です。そのため以下のようなシステム運用に多く採用されています。

- 自社やグループ企業内でのみ使用する業務システム

- 機密情報や個人情報などを扱うシステム

- メールサーバーとその関連システム

- 社内テレビ会議やWeb会議システム

2007年頃までは、情報システムの運用法といえばオンプレミスの形態が一般的でした。しかしクラウドの登場以降、オンプレミスからクラウドに切り替える企業が増加。現在は国内企業の約7割が、何らかの形でクラウドサービスを利用しています。

オンプレミスという言葉は英語で「構内」「建物」といった意味であり、クラウドと対比する言葉として2010年頃から使われるようになりました。

クラウドとは

クラウドとは、ネットワークを介してITインフラやソフトウェアを利用する形態のことで、「クラウド・コンピューティング」の略称です。

クラウドサービスの種類は様々で、具体例としては以下のようなものがあります。

- ITインフラ・プラットフォーム(Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureなど)

- グループウェア(Microsoft365やGoogle Workspaceなど)

- ウェブメール(GmailやYahoo!メールなど)

- ビジネスチャット(SlackやChatworkなど)

- スケジューラ―(Googleカレンダーなど)

クラウドの場合、自社でハードウェアやソフトウェアを購入する必要がなく、インターネットを介してどこからでもアクセスできるといった特長があります。

クラウドについては以下の記事で分かりやすく解説しているので、メリットなどを知りたい方は参考にしてください。

近年、IT関連の用語の一つとして「クラウド」という言葉を聞く機会が増えてきました。 実際にサービス名にクラウドという言葉が付いており、何となく分かった気になっている事が多いですが、本当の意味でこのクラウドを理解されている方は意外と少ないです。 ここではそんなIT用語であるクラウドについてご紹介いたします。 クラウドとは まずはクラウドがどういった意味を持つ用語なのか、クラウドを活用したサービスの仕…

オンプレミスのメリット・デメリット

オンプレミスは自社の環境に合わせてシステムを構築できる一方、構築や運用にコスト・時間・労力を要します。

- 既存システムと連携しやすい

- カスタマイズの自由度が高い

- 高いセキュリティレベルを実現できる

オンプレミスでは自由にハードウェアやソフトウェアを選び、自社の環境に合うシステムを構築できます。また社内ネットワーク内で運用する限り、不正アクセスなど外部環境からの影響を受けるリスクが低いです。

- 初期費用と維持費がかかる

- 運用開始まで時間がかかる

- 障害対応も含めて運用面の負担が大きい

オンプレミスで情報システムを使うには、自社でハードウェアやソフトウェアを購入し、一からシステムを構築しなければいけません。また運用開始後も電気代や人件費、固定資産税などの維持費がかかり、トラブル対処などの対応も自社で行う必要があります。

クラウドとの違い

| オンプレミス | クラウド | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高価 | 安価 |

| 維持費 | ほぼ定額 ※人件費や固定資産税がかかる | 従量課金制が多い ※使うほど高価になる |

| 導入にかかる期間 | 長い | 短い |

| カスタマイズ・連携 | 自由 | 制限あり |

| 運用途中での拡張 | 可能だが、時間や労力が必要 | 簡単 |

| 通信速度 | 高速 | 条件次第 |

| セキュリティ | 情報源の特定が容易 社内ネットワーク内なら安全性が高い | 外部から影響を受けるリスクもある 近年はセキュリティ技術が進歩 |

| 災害対策 | 対策困難 | 比較的容易 |

| 障害対応の復旧 | 時間はかかるが障害内容が明確 | 短時間だが障害内容が不明確 |

自社でシステムを構築・運用するオンプレミスと開発済みのサービスを利用するクラウドでは、上記のように様々な違いがあります。

ここからは、導入までの道のりで踏まえておくべき違いを解説します。

初期費用

オンプレミスは、クラウドに比べて多額の初期費用が必要です。サーバー機器の購入や回線の準備、ソフトウェアライセンスの取得、各種設定費用などで、数百万円かかることもあります。

これに対してクラウドの初期費用は5~10万円程度の場合が多く、高くても数十万円で済みます。

維持費

オンプレミスの場合、ソフトウェアやハードウェアの代金はすでに支払い済みです。そのため維持費として必要なのは、人件費・電気代・通信費などです。高額なシステムの場合、固定資産税がかかることもあります。

月々の支出はほぼ定額で、予算化しやすいという良さがあります。

クラウドの場合、電気代や通信費に加えて、システム使用量に応じたサービス利用料を支払います。使用する規模が大きくなったり、サービスの利用期間が長期化したりすると、オンプレミス以上の出費になることもあるので注意しましょう。

導入にかかる期間

オンプレミスはシステムの構築に時間がかかります。システムの完成には少なくとも数週間、企業によっては数ヶ月かかる場合もあります。

これに対してクラウドでは開発済みのサービスを利用するため、導入後すぐに利用を開始できます。

カスタマイズ・連携

オンプレミスは導入にコストと時間がかかるものの、自社の環境に合わせて自由にカスタマイズ可能で、既存システムと連携させることもできます。特に、高い処理能力やカスタマイズ性が必要なシステムでは、オンプレミスの方が便利な場合も多いです。

クラウドでは、プランやオプションを追加・変更するだけで即時にカスタマイズができます。そのためカスタマイズの簡単さという点ではオンプレミスよりも上です。

ただしクラウドでのカスタマイズは、用意されたプラン・オプション内での変更に限られます。そのためカスタマイズの幅や範囲には制約があります。

その他

セキュリティは、社内ネットワークを利用する限りはオンプレミスの方が安心です。またオンプレミスならアクセス者の特定も容易であり、問題の原因を突き止めやすいといった良さがあります。

ただしトラブル発生時も自社で対処しなければいけないので、復旧にも時間と労力がかかります。災害への対策が難しいのもデメリットです。

クラウドは、オンプレミスと比べて外部からのサイバー攻撃を受けるといったリスクが高くなります。ただし近年はセキュリティ技術が向上しており、一概に「クラウドの方が危険」とは言えません。

またクラウドでは災害復旧(ディザスタリカバリ)対策として、機器の設置場所を分散するサービスもあります。

オンプレミスとクラウドはどちらが良い?

オンプレミスとクラウドは、それぞれ長所・短所があります。そのため一概に「どちらが良い」とは言えず、「それぞれに向き不向きがある」と考えた方が良いでしょう。

ここではオンプレミスとクラウドがどのような使い方に向くのか、またオンプレミスとクラウドを併用する「ハイブリッドクラウド」について解説します。

オンプレミスに合うケース

- 既存システムと深い連携が必要

- 高い処理能力や高可用性が必要

- 社外秘事項など高度セキュリティが求められる

- 大規模・長期間の事業に取り組む

オンプレミスに向くのは、特殊なシステムが必要な場合や機密性の高い情報を取り扱う場合、またクラウドを採用する方が高コストになると予測される場合です。

ただしオンプレミス環境の構築・運用は予算と人材を割けることが大前提と覚えておきましょう。

クラウドに合うケース

- システムの構築・運用に割ける予算がない

- システム構築・運用ができる人材がいない

- 短時間で速やかにシステムを導入したい

- 手間をかけずにシステム運用をしたい

- ビジネス展開に合わせて拡張できるようにしたい

「コスト・時間・労力をかけたくない」「システム構築・運用ができる人材がいない」という場合は、クラウドがおすすめです。またクラウドは拡張性の高さも魅力なので、ビジネス規模の拡大を考えている企業にも向いています。

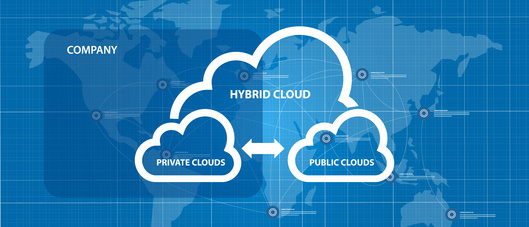

オンプレミスとクラウドを併用する「ハイブリッドクラウド」

最近では、オンプレミスかクラウドのどちらか一方のみを採用するのではなく、「それぞれの短所を抑え、長所を活かすように使い分ける」という考え方が浸透してきています。このように、オンプレミスとクラウドを併用する手法を「ハイブリッドクラウド」といいます。

ハイブリッドクラウドをお勧めするのは、以下のように大規模な組織や多くの顧客を抱えている企業で、オンプレミスとクラウドのどちらか一方に偏るのが現実的でないケースです。

- 組織の拡充に伴い、物理的な拠点が広範囲に点在している

- 利用する顧客数が増大している

- サーバーや回線機器などの自社所有の割合が高い

- 利用しているビジネスで、Webアクセスなど急激なピークがある

周りの企業がクラウド化を進めているからといって焦らず、「機密性の高い情報は社内に」「それ以外のデータはクラウドサービスに」といった使い分けも検討しましょう。

以下の記事ではハイブリッドクラウドの概念や構成例をご紹介しています。

ハイブリッドクラウドとは?メリットを構成例付きで分かりやすく解説します

ハイブリッドクラウドとはパブリッククラウドとプライベートクラウドなど異なるサービスのメリットをうまく組み合わせて利用する方法です。ここではハイブリッドクラウドの意味、そしてメリットと課題についてご紹介します。 ハイブリッドクラウドとは適材適所の組み合わせ そもそもハイブリッド(hybrid)とは? 本来の意味は生物学から生まれ、異なるものの組み合わせです。最近多くの分野で使われているキーワードで、…

まとめ

ここまでご紹介したように、オンプレミスとクラウドにはそれぞれの長所・短所が存在します。両者の特性を見極め、場合によっては両者の「良いとこ取り」をするのも選択肢の一つです。

KAGOYA JAPANが提供するクラウドサービス「FLEX」では、お客様のご予算や事業内容に合わせてクラウド導入をサポートします。「災害時の運用管理リスクを分散したい」「安全にオンプレミス環境からクラウド環境に接続したい」など、まずはKAGOYAにお気軽にご相談ください。