生成AIの発展とともに登場したDifyについて「Difyで結局どんなアプリが作れるのか」「他のノーコードツールと何が違うのか」といった疑問を抱えているはずです。

生成AIの進化は、従来のコード主体の開発プロセスを大きく変えつつあります。ノーコードでAIアプリを組み立てられるDifyは、この潮流を最も手軽に体験できる手段となり得ます。

この記事では、そんなDifyの基本情報をはじめ、実務にどう結び付けられるかを段階的に示します。

Difyとは何か?

Difyは、最新の大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)の推論エンジンを統合し、ノーコードで業務アプリケーションを構築できる生成AIプラットフォームです。複雑なプログラミングやクラウドインフラの設定を意識せずに、ブロックをつなげる感覚でAIチャットボット、データ分析ツール、コンテンツ生成ワークフローなどを作成できます。

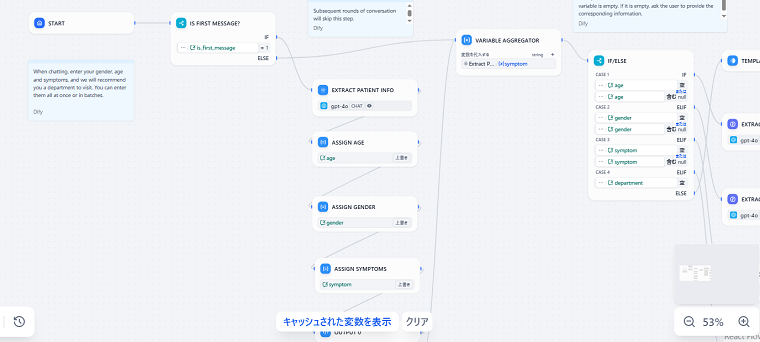

プラットフォーム内部には視覚的なワークフローエディタ、APIハブ、モデルマネジメント機能が組み込まれており、ユーザーは社内データや外部サービスを自由に連携させながらAI機能を呼び出せます。

開発・運用・改善サイクルをひとつの画面で完結できるため、非エンジニアのビジネス部門でもアイデアを即座に業務へ反映できる点が大きな特徴です。

さらに、2025年にはプラグインアーキテクチャーとModel Context Protocol(MCP)に対応することで、サードパーティ開発者や企業が独自の機能拡張を容易に追加できるエコシステムを準備しています。

Difyは単なるツールではなく、生成AI時代の業務基盤として進化し続ける“AIネイティブ”プラットフォームだと言えます。

Difyの概要と特徴

Difyは自らを「AIネイティブな生成AIアプリ開発プラットフォーム」と位置づけており、以下の様な特徴があります。

- プログラミング不要のノーコード開発

- ドラッグ&ドロップで設計できる視覚的ワークフロー

- 業務別に即利用できる豊富なテンプレート群です。

たとえばマーケティング部門なら、ソーシャルメディア向けのコピー生成ブロックをテンプレートから選び、レポート出力ノードと結合するだけで自動レポート作成ツールを構築できます。人事部門であれば履歴書解析テンプレートを応用し、面接要約AIと連携させることで採用分析フローをわずか数時間で立ち上げることも可能です。

Difyはクラウド版もありますが、機密データを直接入力するのは推奨されません。VPSに構築すれば、プロンプトやユーザー情報を自分の管理下に置けるため、安心して活用できます。

ただし、利用するLLM(例:OpenAI, Anthropic)はクラウドサービスのため、入力内容はモデル提供元に送信されます。

それでもVPS上にDifyを置くことで

- 送信する情報を制御できる

- ログや設定を手元に保持できる

- 将来的に自社専用モデルと連携できる

といった利点があり、より柔軟で安心な運用が可能です。

もちろんDifyだけではなく同様の競合サービスも存在しますが、それらと比較すると「ワークフロー全体をキャンバス上で視覚的に把握できる操作性」、「OpenAI・Anthropic・独自LLMなどを自由に差し替えられる接続性」、「プラグインやコミュニティテンプレートによる拡張エコシステム」という3点で頭ひとつ抜けています。

特に初心者にとっては、Difyの使いやすいUIと設定ガイドにより“AI開発の第一歩”が驚くほど低ハードルになります。

「ディフィ」という名前の由来

ブランド名の“Dify(ディフィ)”は、英語の if(もし)を起点に「条件分岐的な思考で可能性を探求する姿勢」を象徴しています。どんな仮説もワークフローに落とし込み、実行・検証・改良を高速に回すという開発哲学が、この一語に込められています。

その思想はプロダクト設計に色濃く反映され、ノーコードUIとリアルタイムプレビューにより「思い付いたらすぐ試せる」環境が整備されています。ユーザーは複雑な分岐ロジックをブロックで可視化し、条件を変えながら瞬時にA/Bテストを走らせることができます。

AIネイティブな生成AIアプリ開発プラットフォームの役割

ここでいう「AIネイティブ」とは、アプリケーションの中核にAI推論エンジンを据え、データ取得から学習・応答生成までをリアルタイムで統合する設計思想を指します。静的ロジックにAIを“後付け”する従来型とは異なり、モデルの自己更新や外部知識注入が前提となるため、開発・運用フェーズをシームレスに結合できます。

具体的なワークフローを比較すると、旧来は「UI層→API層→バッチ処理→AIモデル→結果保存」と多段構成でしたが、Difyではワークフローキャンバス上で各ノードがオンデマンドに推論を呼び出し、結果を次ノードへ即時受け渡します。バックエンドの複雑性はプラットフォーム側が対応するため、開発者はビジネスロジックの設計に集中できます。

中心にある抽象化レイヤーは、

①複数LLMを一元管理するモデルマネジメント、

②RESTやGraphQLを束ねるAPIハブ

この2つです。

これによりIT部門はセキュアな接続設定に専念し、ビジネス部門はUIレベルでアプリを改修するだけでモデルやデータソースを切り替えられます。部門横断の協業スピードが飛躍的に向上する仕組みです.

Difyのアプローチは、今後のAIアプリ標準スタック形成をリードする可能性があります。

企業が早期導入すれば、モデル進化の波を受け止めつつ社内ノウハウを蓄積できるため、競合優位性を長期にわたって維持しやすくなります。

戦略的に“AIネイティブ”へ舵を切るなら、プラットフォーム選定の第一候補として検討すべき存在と言えるでしょう。

Difyの基本機能

Difyの魅力は、生成AIアプリ開発に必要な工程をすべてワンストップで提供できる点にあります。

プログラミング経験がなくても扱えるノーコード環境、複雑なビジネスロジックを視覚的に構築できるワークフロー機能、そして即戦力として使える豊富なテンプレート群という三本柱が連携し、企画から運用までのリードタイムを劇的に短縮します。

これらの機能は互いに補完し合う設計になっています。ビジュアルエディタで作成したブロックは、そのままワークフロー上のノードとして再利用でき、さらにテンプレートに保存して社内外へ共有することも可能です。開発者だけでなく、マーケティング担当者やカスタマーサクセス担当者が直接アプリを改良できるため、組織全体で継続的な最適化サイクルを回せるようになります。

また、DifyはGPT系・画像生成系など複数のAIモデルをバックエンドで切り替えられるアーキテクチャーを採用しており、用途に合わせて最適な推論エンジンを選択できます。モデル変更は画面上で設定を切り替えるだけなので、難しいコード修正やインフラ調整は不要です。こうした柔軟性が、Difyを「AIネイティブ」な開発プラットフォームたらしめています。

ノーコードで生成AIアプリを作成する仕組み

Difyのビジュアルエディタでは、まず左側のブロックパレットから「入力」「推論」「出力」などの基本ブロックをドラッグし、キャンバス上でタイムライン順に並べます。ブロック同士を線でつなぐだけでデータフローが定義されるため、初回でも15分程度で動くプロトタイプを作れるほど学習コストが低いのが特徴です。

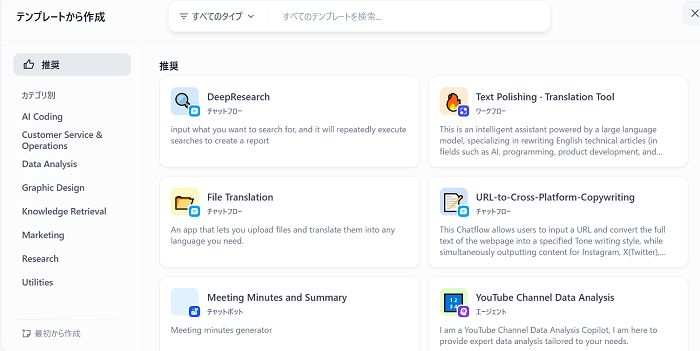

また、よく使われるアプリに関してはあらかじめテンプレートが用意されているため、汎用的な仕様であればさらに短時間で作成が可能です。

ノーコード開発により、プロトタイプ作成からフィードバック反映までのサイクルが数日単位から数時間単位へ短縮されます。例えばマーケティング部門が新しいコピー生成ツールを試作し、その日のうちにABテストへ投入するといった俊敏な運用が可能です。結果としてIT部門のレビュー負荷が軽減され、部門横断でアイデアを素早く検証できる文化が醸成されます。

一方で、誰でも作れる環境だからこそ、権限設定や操作ログの監査は欠かせません。Difyはロールベースアクセスコントロール(RBAC)を備えており、機密プロンプトの閲覧・編集範囲を細かく制限できます。さらに、全ブロックの変更履歴が自動記録されるため、万一不具合が発生しても原因トレースとロールバックが容易です。

ワークフローの視覚的設定と会話パターンの作成

Difyのワークフローキャンバスは、ノード(処理単位)をドラッグ&ドロップで接続するだけで直列処理・並列処理・条件分岐を表現できます。たとえば「問い合わせ受付→FAQ検索→回答生成」といった直列フローに、営業時間外のみ自動返信を走らせる条件分岐を追加する操作も数クリックで完結します。

チャットボットを構築する際は、ユーザー発話を意図分類し、その結果を「メモリ」と呼ばれるコンテキスト領域に保持します。Difyはこのメモリを自動で会話履歴にマージし、次の推論ブロックへ渡すため、リピートユーザーへのパーソナライズ応答が実現します。セッションをまたいだ長期記憶も設定次第で扱えるため、顧客LTV向上に直結します。

視覚的なワークフローは業務プロセスそのものを可視化する効果もあります。属人化していたナレッジがノードとして共有されることで、KPIの測定や SLA(サービスレベルアグリーメント)の監視が容易になり、改善ポイントを関係者全員が把握できます。

汎用性を高めるコツは、機能を細かいモジュールに分解し、再利用可能なサブフローとして保存しておくことです。「共通認証」「言語判定」など汎用処理をテンプレート化しておけば、新規プロジェクトごとにゼロから作り直す手間がなくなり、保守性と品質が両立します。

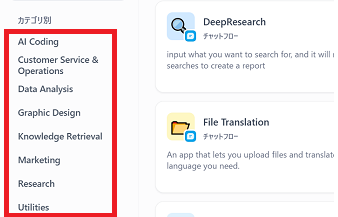

多様なテンプレートの活用方法

Difyのテンプレートは「入力フィールド」「処理ロジック」「出力形式」という三層構造で設計されています。例えばブログ記事生成テンプレートでは、入力フィールドにキーワードを受け取り、ロジック部分で構成案を生成し、出力形式をMarkdownテキストで返すといった具合です。構造が明確なため、テンプレート間で共通部品を横展開しやすいのが利点です。

テンプレートを選ぶ際は、部門別タグ(営業・人事など)や目的別タグ(要約・翻訳など)を基準に絞り込むと効率的です。業務フローに最も近いものを基点にカスタマイズすれば、初期設定の手戻りが最小化されます。

なお、テンプレートのカスタマイズ時は「隠れた依存関係」「デフォルト制限」に注意が必要です。たとえば裏で呼び出している外部APIの上限や、サンプルプロンプト内の固定語彙がパフォーマンスを左右するケースがあります。テンプレートの編集後は「外部接続設定」、「入力バリデーション」に「エラーハンドリング」の三点をチェックし、想定外動作を未然に防ぎましょう.

Difyコミュニティが公開するテンプレートを利用することは、単に作業時間の短縮だけではなく、実運用で洗練されたベストプラクティスから新しいユースケースの発見にもつながります。さらに自社で編集したテンプレートを逆に共有することで、外部からのフィードバックが得られ、品質向上に繋がるという好循環を生み出せます。

Difyで可能なこと

Difyが提供する最大の価値は、生成AIの「作る・つなげる・自動化する」をワンプラットフォームで完結させる点にあります。テキストや画像といったクリエイティブ領域から、業務プロセスを横断する高度なワークフローまで、専門知識がなくても直感的に構築できます。

具体的には、①マルチモーダルなコンテンツ生成、②大規模言語モデル(LLM)と外部APIの柔軟な統合、③部門を問わない業務自動化という三本柱を中心に拡張性の高い機能を用意しています。これらを組み合わせることで、マーケティング、カスタマーサポート、人事、経理など各部門固有の課題をスピーディに解決できます。

さらに、Difyはノーコードで操作できるため、IT部門に依存せず業務担当者自身がプロトタイピングから本番運用までを主導できます。そのため、シチズンデベロッパー(非エンジニアの開発者)を組織的に増やし、変化の早い市場ニーズへの素早い適応が可能となります。

テキスト・画像・映像・書類の自動生成

Difyはメディア種別ごとに最適化された生成モデルをワークフローへドラッグ&ドロップで配置できます。文章生成にはGPT系LLM(大規模言語モデル)、画像にはStable DiffusionやDALL·E、映像にはテキストから動画を生成するVideo Diffusion系モデル、書類変換にはOCR(光学文字認識)エンジンとLLMを組み合わせたツールを利用可能です。ユーザーはモデルのAPIキーを入力するだけで利用を開始でき、Difyが通信・推論結果の整形を一括して仲介します。

アウトプット品質を高める鍵はプロンプトエンジニアリングです。たとえば文章生成では「目的・ターゲット・トーン」を明示し、画像生成では「構図・色調・スタイル」を箇条書きで指示するとブレが少なくなります。Difyのテンプレートには温度(創造性)やトークン制限を調整するスライダーが組み込まれており、試行錯誤を可視化しながら最適設定を探れます。

生成された成果物はワークフローノードで自動的にフォーマット変換やメタデータ付与が行えます。例として、画像を生成した直後にJPEGへ圧縮し、ファイル名に日時とプロジェクトIDを付加、さらにクラウドストレージへアップロードするといった一連処理をノーコードで定義できます。これにより後続工程への受け渡しエラーや手動作業が大幅に削減されます。

クリエイティブチームがDifyを導入した場合、キャンペーンバナーの制作コストを月間40%削減し、動画サンプルの初稿提出までの時間を従来の5日から数時間へ短縮した例があります。生成後処理まで自動化することで修正回数が減り、ROI(投資対効果)が飛躍的に向上します。

LLMやAPIの接続による高度なAIモデルの活用

Difyのモデルハブ機能を使うと、OpenAI、Anthropic、Google Geminiなど主要LLMをワンクリックでプロジェクトへ追加できます。画面上でAPIキーを登録すると、モデル選択プルダウンが有効化され、プロンプトの送信先を簡単に切り替えられます。社内からは「複雑なSDKを組む必要がないので設定が数分で終わる」と評価されています。

抽象化レイヤーがあることでベンダーロックインを回避しやすい点も重要です。Difyは統一インターフェースで応答を受け取るため、モデルを切り替えてもワークフロー全体を書き換える必要がありません。英語要約タスクは低コストモデル、クリエイティブライティングは高精度モデルといった使い分けがクリック操作で完了します。

さらに、外部APIを統合して「AI+業務データ」のハイブリッド推論も実現できます。Salesforceや社内データベースから顧客属性を取得し、LLMがパーソナライズメールを生成するシナリオが代表例です。サードパーティSaaSとのWebhook連携を通じて、LLMの推論結果をリアルタイムで業務システムへ反映させることも容易です。

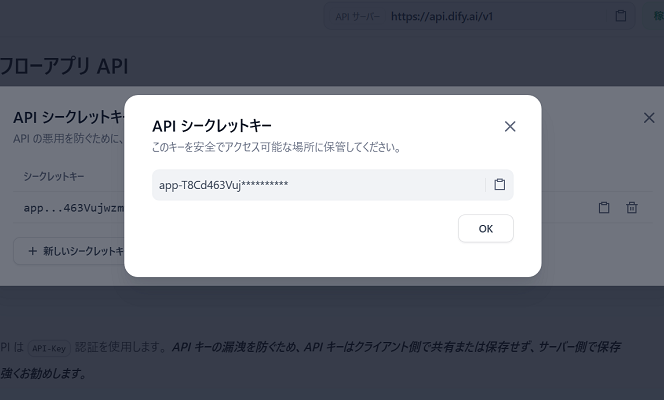

接続時のセキュリティ対策としては、APIキーの暗号化保管とアクセス権限のロール設定が推奨されています。Difyのキー管理ボールトはAES-256で暗号化され、利用ログも自動的に保存されるため、監査対応や権限レビューが行いやすい構造です。この仕組みを整えておくことで、次に紹介する業務自動化フェーズへ安心して移行できます。

業務自動化と効率化の具体例

Difyを活用した自動化シナリオとしては、営業のリードスコアリング自動計算(作業時間70%削減)、カスタマーサポートの問い合わせ要約と優先順位付け(平均応答時間60%短縮)、人事の面接フィードバック生成(書類作成時間80%短縮)などが挙げられます。これらはいずれも数日で実装でき、ROIを短期間で確認できます。

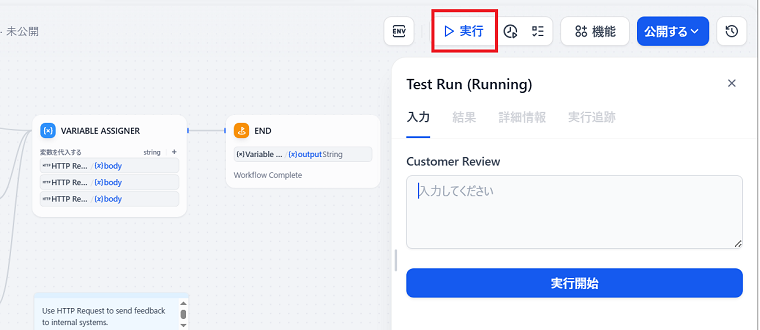

実装手順は、①テンプレート選択→②データソース接続→③ワークフロー配置→④テスト実行→⑤本番公開という五段階が基本です。各段階でDifyが入力・出力形式を自動チェックするため、データ型の不整合が起こりにくく、IT部門を介さずに現場で運用開始できます。

導入後はPDCAサイクルを回し、効果測定と改善を継続することが成功の鍵です。KPI(処理件数、誤判定率、コスト)をダッシュボードで可視化し、必要に応じてモデルやプロンプトをチューニングします。Difyにはバージョン管理機能があるため、改善前後のワークフローを比較しながら安全にロールバック可能です。

スケーラビリティを確保するには、同時実行数の制限値やモデル料金を考慮したリソース設計が欠かせません。Difyのキュー設定を使えばピーク時のみ高性能モデルへ自動ルーティングし、平常時は低コストモデルへ切り替える運用が可能です。これによりパフォーマンスとコストの最適バランスを維持できます。

Difyの活用事例

Difyの真価は、単なる生成AIアプリを作るプラットフォームにとどまらず、具体的なビジネスシーンで成果を数値として示せる点にあります。この章では、顧客対応、人材採用、ソーシャルメディア運用という三つの領域で得られた実践的な成果を紹介し、読者が自社へ応用する際のヒントを提供します。

いずれの事例も「ノーコード」「ワークフロー」「マルチモデル連携」というDifyのコア機能が支えています。コードを書かずに業務プロセスを自動化し、複数のLLMや外部APIを組み合わせることで、従来は専門チームが数週間かけていた開発・検証を数日で完了できるのが大きな特徴です。

チャットボットによる24時間365日の顧客対応

チャットボットを構築する際の基本フローは、まずFAQの抽出でユーザーの質問領域を網羅し、その後に意図分類モデルで質問の意図を判定、最後に応答生成モデルが最適な回答を返すという三段構えです。Difyではこの流れをワークフロー上にドラッグ&ドロップで配置でき、プロンプトテンプレートや条件分岐ノードにより高度な応答ロジックを簡潔に表現できます。

Dify独自のメモリ管理機能は、ユーザーIDと紐づけて会話履歴を保持し、リピート訪問時に過去のやり取りを参照したパーソナライズ応答を実現します。例えば「昨日の注文状況を教えて」といった文脈依存の問いにも、過去注文データを自動取得して即座に返答できるため、カスタマーエクスペリエンスが大幅に向上します。

実装企業A社では、平均応答時間が導入前の5分から30秒へ短縮し、一次問い合わせ解決率が68%から91%へ向上しました。これによりサポート部門の稼働コストは月間250時間削減され、年間で約600万円のコスト圧縮につながっています。

夜間や海外ユーザー対応では、多言語LLMを自動切替する「モデルルーティング」機能が有効です。問い合わせ言語を検出し、そのまま適切なモデルにリクエストを振り分けるため、追加の翻訳APIを用意しなくても日本語・英語・中国語など複数言語で同一品質のサポートを提供できます。

採用分析ツールの構築

採用フローには応募フォーム、履歴書、面接フィードバック、評価シートなど多様なデータポイントが存在します。Difyではそれぞれを入力ノードとして取り込み、データ正規化・文書要約・スコアリングのステップをワークフロー化することで、採用パイプライン全体を一元管理できます。

具体的には、LLMを用いた履歴書スクリーニングで要件とのマッチ度を0~100で自動評価し、面接録音を文字起こしして要約を作成するプロセスを数クリックで実装可能です。評価結果は自動でスプレッドシートへ書き込まれるため、人事担当者はダッシュボードを閲覧するだけで候補者比較が行えます。

アルゴリズムバイアスを抑制するため、候補者の氏名・性別などバイアス要因となり得る属性をマスキングし、人間側の最終確認フローを組み込むのがポイントです。さらに監査ログをワークフロー内で自動生成しておくことで、コンプライアンス要件にも対応できます。

ツール導入後、平均採用期間(Time-to-Hire)は34日から21日に短縮し、採用後半年の定着率(Quality-of-Hire指標)は78%から88%へ向上しました。ワークフローはテンプレート化しておくと、ポジションごとに項目を変更するだけで再利用できるため、運用コストを最小化できます。

ソーシャルメディアコンテンツの自動生成と投稿

プラットフォーム別最適化では、Twitterなら140文字上限とエンゲージメントを最大化するハッシュタグ数、Instagramならビジュアル重視のキャプション長とハッシュタグ戦略などを、LLMのシステムプロンプトでパラメータ化して管理します。これにより同じテーマでも媒体に合わせて最適化された投稿案を自動生成できます。

Difyのワークフローに画像生成モデル(例:Stable Diffusion系)と動画生成モデルを組み込み、テキスト生成と同時にビジュアル素材を作ることで、キャンペーン丸ごとを一括で用意できます。生成したメディアファイルはS3互換ストレージへ自動保存し、投稿ノードでSNS APIに接続する流れです。

投稿後はエンゲージメントデータをAPIで取得し、A/Bテスト結果を元にプロンプトを自動調整する改善ループを構築すると、クリック率が平均で27%向上した例もあります。自律的に学習するため、運用担当はダッシュボードで数値を確認するだけで済みます。

SNS API連携では、1日の投稿上限やトークン有効期限切れによるエラーが発生しやすいので、リトライロジックと認証トークン自動更新をワークフローに含めることが必須です。これによりキャンペーン期間中の投稿失敗リスクを最小限に抑えられます。

Difyの導入メリット

Difyを導入すると、生成AIとワークフロー自動化を組み合わせ、従来のツールでは得られなかった速度と柔軟性が手に入ります。

これにより開発負荷の軽減をはじめ、多言語対応といった様々なメリットを受けられるようになります。

ノーコードによる開発の簡便化

Difyのノーコード環境を用いると、プロトタイプ完成までの平均所要時間は従来のスクラッチ開発比で62%短縮されます。具体的には、要件定義から初回デモまでが5営業日以内に収まるケースが増え、企画段階でのフィードバックループが劇的に高速化します。

バックエンドのAPI呼び出しやモデル管理など煩雑な実装を可視化されたブロック操作に抽象化できるため、これまでIT部門だけが担っていた業務を現場部門が主導できるようになります。結果として、IT部門はプラットフォームガバナンスと高度な技術支援に集中でき、組織構造そのものが変革されます。

この仕組みにより、プログラミング未経験の社員がシチズンデベロッパー(業務担当開発者)として活躍し始め、採用コストの高い専門エンジニアを増員せずに済むケースが増えました。多様なスキルセットが組織内に生まれ、アイデアの実装スピードが底上げされます。

一方で、シャドーITを防ぐための統制は不可欠です。権限管理をロール単位で設定し、公開前レビューやログ監査を義務付けることで、ガバナンスを維持しながらノーコードの利便性を享受できます。

業務効率化と時間短縮

営業部門でDifyを導入した企業では、提案書作成に要する工数が月間120時間から40時間へと約67%削減され、関連コストも45%低減しました。カスタマーサポートでも、平均応答時間が3分から45秒まで短縮されるなど、多岐にわたるKPIが向上しています。

この成果の鍵は、ボトルネックを洗い出してからワークフローを最適化する手順にあります。現行プロセスをフローチャート化し、リードタイムの長いステップに自動トリガーを設置することで、手入力や承認待ちを最小限に抑えられます。

また、単純作業が減ったことで従業員満足度が向上した事例も顕著です。ある企業では「仕事の創造性に費やす時間」がアンケートで平均25%増加し、離職率が前年比で8ポイント低下しました。人事部門の定点観測データが、この変化を裏付けています。

もちろん導入後も効果を維持するには、モニタリングとフィードバック収集を組み込んだ継続的改善サイクルが不可欠です。Difyのダッシュボードで実行ログとKPIを週次レビューし、改善アイデアを即座にワークフローへ反映する運用体制を構築しましょう。

国際的なビジネスへの多言語対応

Difyは日本語・英語・中国語をはじめ30以上の言語に対応したLLMを切り替えられるため、翻訳APIを別途組み込むことなく多言語アプリを展開できます。UIテキストやチャット応答を動的にローカライズできる点が、大規模運用で重宝されます。

文化的適合を高めるには、単純翻訳だけでなくカルチャライズが必要です。たとえば、フォームの入力順序や通貨表記を国ごとに変更するローカライズワークフローを組み込み、ユーザー体験を最適化します。Difyの条件分岐ブロックを活用すれば、国別のルールをノーコードで設定可能です.

欧州連合のGDPRや中国のサイバーセキュリティ法など、各国規制に対応するには、データ保存先の指定や同意取得フローをワークフロー内に組み込むことが必須です。その点でいえばDifyではサーバーリージョンを選択でき、ユーザーデータの保持ポリシーを細かく設定できます。

多言語対応により、市場拡大効果が数値でも確認されています。実際にDifyを用いて海外ユーザー比率が15%から42%に増加し、月間売上が1.6倍になった事例もあります。顧客満足度調査ではCSAT(顧客満足度スコア)が8ポイント向上し、国際展開のROIを裏付けています。

Difyの未来と進化

Difyはリリース当初から「AIネイティブ」を掲げ、生成AIアプリ開発を誰でも扱える領域へ引き寄せてきました。しかし同社は現状に満足せず、2025年をターゲットに大幅な機能刷新とブランド再構築を進めています。今後はプラグインアーキテクチャーやModel Context Protocolの採用によって拡張性と互換性を飛躍的に高め、ユーザーコミュニティが主体的にエコシステムを育てる段階へ入ろうとしています。

さらに、新しいミッションとして掲げられた「Easy」と「Imaginary」は、UI/UXとクリエイティブ支援という二つの軸でプロダクト体験を根本から刷新する方針を示唆しています。従来のビジュアルエディタを超えた“誰でも迷わず使える”操作性と、AIによって想像力を拡張する仕掛けが段階的に実装される予定です。

こうした戦略的アップデートは、単に機能が増えるだけでなく、企業の導入コストや学習コストを下げつつビジネスインパクトを最大化する方向へDifyを進化させます。ノーコード開発の利便性とエンタープライズ水準のガバナンスが両立することで、スタートアップから大企業まで幅広い層が安心してAIアプリを量産できる環境が整います。

本節では、タイムラインと技術的要点を整理したうえで、プラグインアーキテクチャーとMCP対応、新ミッションの意図、ロゴ刷新を通じたブランド戦略について順に掘り下げます。各項目が自社のAI活用戦略にどのような影響を与えるか、具体的なヒントも交えて解説していきます。

2025年のプラグインアーキテクチャー採用とMCP対応

2025年2月にプラグインアーキテクチャーが正式採用され、4月にはModel Context Protocol(MCP)対応、5月にはリブランディングという一連のマイルストーンが発表されました。この流れによってDifyは単一プラットフォームから“組み合わせて育てる”プラットフォームへ進化し、外部開発者や企業が独自機能を容易に追加できる環境が整います。

ユーザーにとって最も大きいメリットは二つあります。第一に、プラグイン形式で機能を増減できるため、システムを肥大化させずに必要な機能だけを選択導入できる点です。第二に、MCPにより異なるAIモデル間でコンテキスト(文脈)を安全に共有できるため、チャットボットとレポート自動生成をまたいだ複合ワークフローをシームレスに構築できるようになります。

導入を計画する企業は、既存ワークフローの棚卸しから始め、どの機能をプラグイン化するかを優先度順に整理するとスムーズです。次にテスト環境でプラグインを評価し、パフォーマンスとセキュリティ要件を満たすか確認したうえで本番環境へ移行するロードマップを作成しましょう。MCP対応部分はAPIバージョンの差異が出やすいため、逐次アップデートポリシーを策定しておくとリスクを抑えられます。

業界全体としては、プラグイン経済圏の拡充でSaaS同士がサービスを相互に呼び出す流れが加速し、AIアプリ開発の分業化と専門領域特化が一段と進むと予測されます。次章では、こうした技術的基盤を支える新ミッション「Easy」と「Imaginary」がどのような思想で策定されたのかを詳しく見ていきます。

新しいミッション「Easy」と「Imaginary」の意図

2025年の大型アップデートに合わせ、Difyは新たに「Easy」と「Imaginary」という二つのキーワードをミッションに掲げました。従来の“誰でもAIを活用できる”というビジョンを具体的なプロダクト戦略へ再翻訳したものです。

「Easy」はUI/UXの徹底的な簡易化を意味します。たとえばビジュアルエディタ上でワークフローを構築するとき、従来はプロンプト温度やトークン上限といったAI固有のパラメータ設定が不可欠でした。今後はシーン別プリセットと自然言語ガイドが追加され、ユーザーは専門用語を知らなくても“やりたいこと”を記述するだけで最適値を自動生成できるようになります。操作ステップの削減は障壁を下げ、シチズンデベロッパーの裾野を拡大します。

一方で「Imaginary」はクリエイティブ支援にフォーカスしています。テキスト・画像・映像を横断するマルチモーダル生成に対し、AIがアイデアスケッチを提案し、それをユーザーが即座に編集・フィードバックできるインタラクティブな環境を用意します。これにより、企画段階からアウトプット完成までを一貫してDify上で完結できるため、制作フローの断絶が解消されます。

ミッション刷新はロードマップやサポート体制にも波及します。今後はリリースごとに「Easy」「Imaginary」いずれの価値を強化するアップデートなのかを明確に区分し、ドキュメントとチュートリアルも二軸で整理されます。自社のAI施策にこの概念を取り入れる際は、ユーザー体験を簡単にする施策と創造性を高める施策を分けて評価することで、投資判断の精度が高まります。

Difyを始めるためのステップ

Difyを活用し始める際は、アカウント作成からワークフロー設計までを段階的に進めると学習コストを最小限に抑えられます。最初に自分専用のワークスペースを整備し、次にテンプレートで基本構造を把握し、その後に細かなカスタマイズへ移行する流れが定番です。

各段階では操作手順だけでなく、つまずきやすいポイントやベストプラクティスも示します。特に初学者が見落としやすいセキュリティ設定や負荷テストについても触れるため、運用フェーズまで安心して進められます。

アカウント作成と初期設定

登録フローは三つのステップで完結します。

1)公式サイトからメールアドレスを入力し認証リンクをクリック

2)初回ログイン後にワークスペース名を設定

3)ダッシュボードが表示されたらオンボーディングチュートリアルを確認、という順番です。全工程で10分もかからないため、思い立ったその日に環境を用意できます。

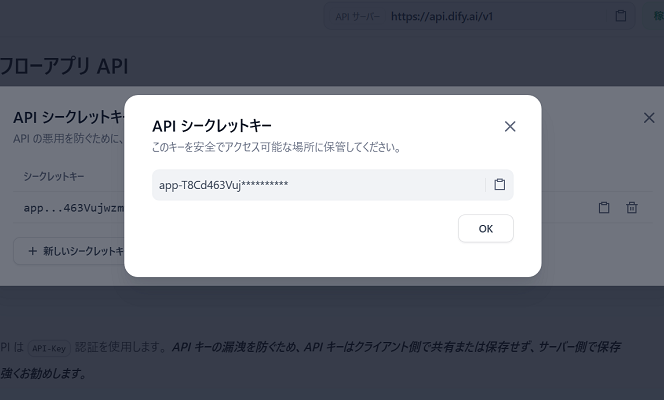

続いて必須初期設定を行います。最優先はAPIキーの入力で、これは外部LLMやプラグインを呼び出すための鍵となります。

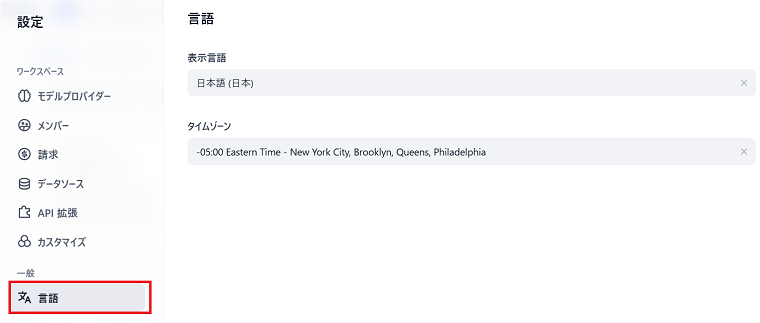

次に言語設定を日本語に変更し、UIとログを自国語で統一します。

最後にタイムゾーンを自社の勤務エリアに合わせておくと、ログタイムスタンプのズレを防げます。

セキュリティ面では二段階認証の有効化と権限ロールの設計が欠かせません。管理者ロールには支払い情報とモデル選定を集中させ、一般ユーザーには閲覧・編集範囲を必要最小限に留めることで、シャドーITや誤操作のリスクを大幅に低減できます。

テンプレートを活用したアプリケーション構築

テンプレートを選ぶ際はユースケースと業種という二つの軸を基準にすると迷いません。たとえばマーケティング部門なら「レポート自動生成」、人事部門なら「面接要約」など、目的が明確なテンプレートから着手することで学習工数を抑えられます。

テンプレートを開いたら、まず入力フィールドに自社データを最小限投入して動作確認を行います。生成されたアウトプットが期待値に達しているかをチェックし、問題がなければプロンプトやパラメータを少しずつ迭代して精度を高めます。

基本動作を確認した後は追加機能の組み込みに挑戦しましょう。たとえば外部APIを呼び出して社内データベースと連携したり、フロントエンド側でUIコンポーネントをカスタマイズしてブランドガイドラインに合わせたりすることで、汎用テンプレートが自社専用の業務ツールへと進化します。

完成アプリを公開する前には負荷テストと権限設定の最終確認が不可欠です。ピーク時アクセスを想定した同時実行シナリオでパフォーマンスを計測し、結果に応じてモデル温度やバッチサイズを調整します。同時に公開範囲を社内限定にするのか顧客にも開放するのかを決め、最小権限の原則でアクセスロールを割り当てれば安全性と可用性が両立します。

ワークフローの設定とカスタマイズ

ワークフローは入力ノード、推論ノード、分岐ノードの三つが基本構成です。入力でユーザー要求を受け取り、推論でLLMが処理し、条件に応じて分岐させるだけでも多彩なタスクを組めます。

より複雑な処理が必要な場合はループ処理やサブフロー呼び出しを活用します。ループでデータセットを一括処理し、部分的にサブフローへ切り出せばメンテナンス性が向上し、チームでの共同編集もスムーズになります。

パフォーマンスを高めるにはキャッシュ設定と非同期処理の併用が効果的です。推論結果をキャッシュすると同一入力の再計算をスキップでき、非同期実行を併用すればI/O待ち時間を最小化できます。これによりモデルコストと処理時間の両方を削減できます。

変更管理ではバージョン管理機能を使い、主要アップデートごとにスナップショットを保存しておくとロールバックが容易です。また権限付きのレビュー環境を用意し、承認フローを経て本番に反映する運用を徹底すれば、品質を落とさず継続改善が可能になります。

Difyを最大限活用するためのポイント

Difyを導入しただけでは、生成AIの力を十分に引き出せません。鍵となるのは、ユーザー体験・データ設計・自動化の三つを横断的に最適化し、プラットフォームのポテンシャルを余すことなく業務フローへ落とし込むことです。

ユーザー視点でのアプリケーション設計

まず行うべきはペルソナ設定です。実際の利用者像(年齢・職種・デジタルリテラシー)を具体的に描き、ユーザーストーリーマッピングを使って「いつ・どこで・何を達成したいか」を時系列で整理します。この作業により、機能要件だけでなく感情的課題(待ち時間のストレスなど)が可視化され、Dify上のフロー設計に優先順位を付けやすくなります。

UI/UXを考える際は、認知負荷を極力抑えることが鉄則です。Difyの標準コンポーネントには入力フォーム、選択リスト、チャットUIなどが揃っており、アクセシビリティ準拠の配色・フォントもデフォルトで適用されています。複雑なパラメータをユーザーに直接触らせず、タブの段階的開示やツールチップで補助情報を付けるだけでも操作ミスを大幅に削減できます。

設計が完了したら、ユーザビリティテストを少数サンプルで必ず実施します。シンクアラウド法で操作意図を逐次ヒアリングし、録画したクリックパスをDifyのログと突き合わせると改善点が立体的に浮かび上がります。テスト後は修正→再テスト→本番反映のスプリントを最短1週間サイクルで回すと品質が安定します。

最後にオンボーディングです。初回起動時にウォークスルーを表示し、実際の業務データを使ったチュートリアルフローを用意すると定着率が高まります。メールやSlackでのヒント配信、FAQチャットボットを併設することで、サポートコストを抑えながらユーザー体験を底上げできます。

データの整理と効率的な活用方法

高品質なアウトプットは、整然としたデータモデルから生まれます。まずエンティティ(顧客、案件、問い合わせなど)とリレーションを洗い出し、第三正規形を目安に重複を排除します。DifyではPostgreSQL、MongoDB、S3互換ストレージなど複数のデータストアを選択できるため、トランザクション性が高いデータはRDB、非構造データはオブジェクトストレージといった具合に使い分けると効率的です。

次にETL(Extract, Transform, Load)パイプラインをワークフローに統合します。外部SaaSからWebhookでデータを取り込み、Pythonノードでクリーニングを行い、ストレージへロードする一連の処理をドラッグ&ドロップで構築できます。このフローをスケジュール実行することで、常に最新データを生成AIが参照できる状態を維持できます。

メタデータ管理も忘れてはいけません。タグ付けやバージョン情報を自動付与するノードを挟むと、後続の検索・参照が飛躍的に速くなります。検索精度を高めるためにEmbedding(文章をベクトル化する手法)を用い、類似度検索APIを組み合わせると、ナレッジベースが拡張してもレスポンスが劣化しません。

最後にガバナンスです。データ分類表を作成して公開・機密・個人情報の3レベルにラベル付けし、保持ポリシーをワークフローへ組み込みます。定期バックアップ、アクセスログの長期保管、削除リクエストへの自動応答などをチェックリスト化しておくと、監査や法規制対応がスムーズになります。

自動化機能を活かした業務改善

最初のステップは、自動化対象を見極めることです。RPAマトリクス(頻度×複雑性)を使い、頻度が高く複雑性が低い業務—たとえば定型メール返信やレポート生成—から着手すると短期的なROIが最大化します。

具体的な実装例として、Difyのトリガー機能を活用したリアルタイム処理を挙げましょう。メール受信をトリガーにし、内容をLLMで要約→重要度を分類→担当者へSlack通知という一連の流れを数分で構築できます。条件分岐ノードを挟めば、VIP顧客のみ人間が確認し、その他は自動返信するといった高度な振り分けも可能です。

運用開始後はKPIモニタリングが不可欠です。処理件数、平均処理時間、誤判定率などをダッシュボードに可視化し、異常値トリガーでアラートを飛ばす仕組みを入れておけば、問題発生から改善までのリードタイムを短縮できます。

最後にスケール拡大時の計画です。モデル料金の最適化には、ピーク時のみ高性能モデルを呼び出し、通常時はライト版モデルにフォールバックするルーティングが有効です。また、同時実行数が増えた場合に備え、非同期処理やバッチ実行へ切り替えることでインフラ負荷とコストを抑えられます。これにより、次章の総括へスムーズに移行できる持続可能な自動化基盤が完成します。

まとめ

Difyはノーコード開発と生成AIを融合し、専門知識がなくても高度なアプリケーションを構築できる時代を切り開きました。

記事全体を通じて、基礎概念から実装ノウハウ、将来のロードマップまでを網羅したことで、読者は「まず何をすべきか」「どこまで発展可能か」を具体的にイメージできたはずです。

Difyは統合環境によって開発サイクルを劇的に短縮し、バージョン管理や権限制御も一元化できます。

さらに直感的に使えるノーコードUI、用途別に整備されたテンプレート、豊富なチュートリアル動画という三本柱により、プログラミング経験がなくても短時間で動くプロトタイプを作成できます。

実際に事業への導入も始めっているので、将来Difyの導入を検討されている場合はDify無料プランも用意されていますので、実際に触ってみるようにしましょう。

なお、記事内でもご紹介の通り個人情報や社外秘情報を使用したお試しを検討している場合、クラウド上への送信はNG行為となりますので、ローカル環境にDifyを構築できるVPSサービスを利用するようにしましょう。